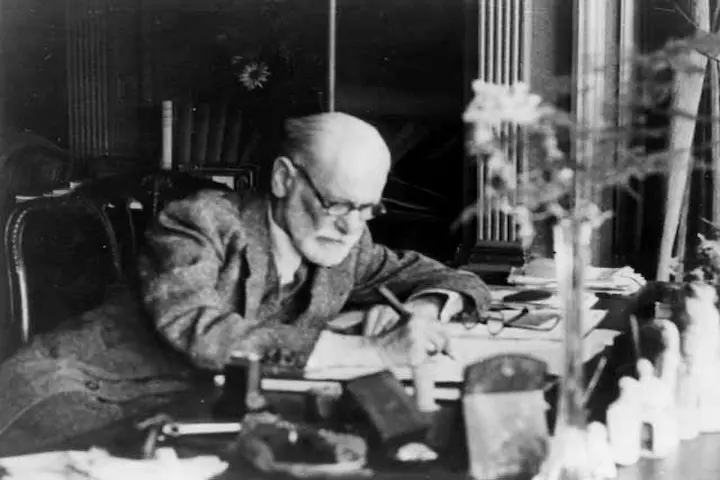

La psychanalyse est née à la fin du 19ème siècle en réponse à un manque de connaissances et de traitement pour les troubles mentaux. Elle s’est développée pour aider ceux qui souffraient des restrictions sociales, religieuses et morales de l’époque. Aujourd’hui, nous vivons dans une ère de liberté presque illimitée, où les préoccupations se portent davantage sur le sentiment de confusion que sur la limitation des désirs[1].

-

Le refoulement

Dans les années 1880-1890, Freud s’est intéressé aux causes psychologiques de l’hystérie, observant que les symptômes physiques étaient liés à des expériences traumatisantes refoulées. Freud a développé la psychanalyse pour rendre ces conflits conscients et les résoudre par la parole. Le refoulement évite les risques d’une satisfaction totale des pulsions, car cela déséquilibrerait le psychisme. Il existe deux types de satisfactions pulsionnelles : une totale, idéalisée mais évitée, et une partielle, tolérée et sans danger.

-

L’inconscient

Freud envisageait l’inconscient selon différentes perspectives, dont les points de vue dynamique, systématique et économique.[4] Du point de vue dynamique, l’excitation provient des représentations refoulées, où la lutte de la pulsion cherche à s’échapper de manière déguisée, par exemple à travers des symptômes névrotiques. Du point de vue systématique, l’excitation est liée à la représentation de chose, manifestée notamment à travers les rêves. Du point de vue économique, l’excitation est associée aux représentants des pulsions, impliquant les fantasmes.

-

Les manifestations de l’inconscient

La psychanalyse étudie l’inconscient qui ne peut être connu qu’à travers diverses manifestations dans notre vie quotidienne. D’après la théorie de Freud, l’inconscient est omniprésent et il se manifeste à travers quatre phénomènes :

1° Les rêves[5]peuvent aider à intégrer psychiquement des phénomènes traumatiques ou douloureux. Selon Freud, ils masquent les désirs inconscients et ont une utilité pour les personnes « normales et pathologiques ». Les rêves ont un contenu manifeste (raconté par le rêveur) et latent (significations symboliques déduites par l’analyse).

2° Les actes manqués : lapsus et l’oubli de noms. Dans son livre « Psychopathologie de la vie quotidienne »[6] (1901), Freud décrit les actes manqués, qui sont des erreurs ou des oublis dans les gestes de la vie courante qui ratent leur but initial. Ces erreurs peuvent se manifester dans la parole, le comportement, les différents sens, la perception, la mémoire, etc. Les actes manqués sont le résultat d’un conflit intérieur entre ce que nous voulons et ce que nous refusons de reconnaître consciemment.

3° Les mots d’esprit. Freud considère les mots d’esprit[7] comme une manifestation de l’inconscient, où le mécanisme de refoulement est provisoirement suspendu pour permettre à des contenus psychiques souvent inacceptables pour la conscience de s’exprimer. Contrairement à l’acte manqué, le mot d’esprit est conscient et réussi.

4° Les symptômes : les névroses et les psychoses. Les névroses[8] sont causées par des conflits internes entre le moi et l’inconscient, tandis que les psychoses sont causées par des conflits internes entre le moi et le monde extérieur. Les névroses peuvent provoquer des troubles du comportement, mais sont considérées comme moins graves que les psychoses qui peuvent détruire la personnalité.

-

L’appareil psychique

Freud a décrit sa première topique dans son ouvrage « L’interprétation des rêves»[9], publié en 1899. Il distingue trois niveaux psychiques : la conscience, qui correspond à la clarté de ce qui est présent dans l’esprit et accessible à la perception. L’inconscient, qui renvoie à ce qui est caché et inaccessible à la conscience, mais peut avoir une influence sur le comportement ou les pensées du sujet. Le préconscient se situe entre les deux et représente les contenus mentaux qui ne sont pas conscients à un moment donné, mais peuvent être rappelés à la conscience avec un certain effort. Dans son ouvrage « Le moi et le ça » (1923)[10] Freud introduit une deuxième topique pour expliquer plus en détail le fonctionnement de l’inconscient. Bien qu’il continue d’utiliser la première topique, il met en place une nouvelle organisation en utilisant des termes supplémentaires qui viennent affiner les définitions précédentes : le moi, le ça et le surmoi. Le moi est créé à partir du ça en interagissant avec la réalité extérieure. Il est conscient et agit comme une interface avec le monde extérieur, obéissant au principe de réalité. Le surmoi se forme lors de la résolution du complexe d’Œdipe par l’intériorisation des interdits parentaux et sociaux. Principalement inconscient, il est influencé non seulement par les parents, mais aussi par le milieu social et les traditions. Le ça représente les éléments psychiques inconscients qui prolongent le moi. L’inconscient est séparé du conscient par une forte censure et répond au principe de plaisir. Les représentations refoulées exercent une pression pour être libérées. Le moi se défend en utilisant des mécanismes de défense tels que la fixation et la régression[11] pour gérer les conflits entre les désirs du ça et les interdits du surmoi.

-

Le système des pulsions

Freud a développé deux théories des pulsions : la première oppose les pulsions du moi et les pulsions sexuelles[12], tandis que la seconde oppose la libido (Éros) à la pulsion de mort (thanatos).[13] La répression de ces pulsions peut entraîner une tension psychologique et des symptômes névrotiques. Selon Freud, les pulsions sont des forces énergétiques qui motivent notre comportement et sont à la base de notre expérience subjective. Dans sa seconde théorie, Freud introduit la notion de « la compulsion à la répétition dans le temps. »[14], soulignant la tendance à répéter des expériences passées plutôt que de chercher des événements plaisants dans le futur. Les pulsions sexuelles rencontrent des obstacles tels que le refoulement,[15] la sublimation et le fantasme, qui entravent leur satisfaction complète :

- La sublimation implique de remplacer l’objectif sexuel idéal (l’inceste) par un autre objectif non sexuel ayant une valeur sociale. Les réalisations culturelles et artistiques, les relations affectueuses entre parents et enfants, les sentiments d’amitié et les liens émotionnels au sein du couple sont toutes des manifestations sociales des pulsions sexuelles détournées de leur objectif virtuel.

- Le fantasme implique un changement d’objet. Au lieu d’un objet réel, le moi crée un objet fantasmé. Cela se produit lorsque le moi cherche à apaiser la pulsion sexuelle en la trompant avec l’illusion d’un objet fantasmé, à la place d’une satisfaction réelle.

- Le narcissisme

Freud a révisé sa première théorie des pulsions après sa découverte du narcissisme en 1916.[16] Elle explique que le moi peut se substituer à l’objet réel pour être aimé et désiré par la pulsion sexuelle. Le moi trompe la pulsion en lui offrant de l’utiliser lui-même pour satisfaire ses désirs. Le narcissisme implique que les pulsions sexuelles et le moi sont deux aspects de notre être, où le moi-pulsion s’aime en tant qu’objet sexuel.

-

La sexualité infantile

La sexualité infantile ne se manifeste pas par des actes sexuels, contrairement à la sexualité adulte. Selon Freud, les fantasmes originaires sont considérés comme universels et possèdent une réalité psychique.[17] La « scène primitive » est une expérience fantasmée et reconstruite par l’enfant. Cependant, Freud a centré sa compréhension de l’enfant uniquement sur cette sexualité vécue au niveau individuel, sans prendre en compte la place de l’enfant dans sa famille. D. Winnicott et F.Dolto ont proposé par après une approche psychanalytique de l’enfant en le replaçant au cœur de la famille.

-

La libido

Selon S. Freud, la libido est l’énergie de l’instinct sexuel utilisée pour la transformation de la pulsion sexuelle.[18] La satisfaction sexuelle est la finalité de la pulsion sexuelle, mais la libido peut également être sublimée, c’est-à-dire désexualisée. Les pulsions sexuelles peuvent être dirigées vers l’objet ou le moi, conduisant à la distinction entre libido d’objet et libido du moi. Ces deux formes de libido sont en conflit constant dans le psychisme et sont régulées par les mécanismes de défense.

-

Les phases du développement libidinal

Freud a souligné l’importance du développement de la pulsion dans l’enfance, identifiant différents stades correspondant à des besoins et désirs spécifiques. Chaque stade se concentre sur une zone érogène différente, source d’excitation corporelle et base de la pulsion. Les premiers stades sont appelés « prégénitaux » et précèdent la conscience des organes génitaux. Le stade oral, axé sur l’incorporation d’objets par la bouche, marque le début de l’individuation et prépare à l’introjection. Le stade anal est lié à l’acquisition de la maîtrise des sphincters et de la propreté, pouvant influencer des comportements tels que l’alcoolisme ou l’avarice. La phase phallique met en avant l’organe génital masculin et le clitoris chez les filles, avec l’objet réel servant de base à l’objet fantasmé du phallus. Les différences entre les sexes mènent à des voies divergentes dans la satisfaction de la pulsion phallique, impliquant la mère fantasmée et parfois le père pour les garçons, et d’abord la mère fantasmée puis plus tard le père pour les filles.

-

Le complexe d’Œdipe et de castration

Les complexes d’Œdipe et de castration constituent la base du développement psychique de l’individu depuis son enfance, selon la psychanalyse.[19] Le complexe d’Œdipe organise la psyché de l’individu et contribue largement à la formation du surmoi, selon Freud.

J.-D. Nasio explique[20] que dans la situation de l’Œdipe masculin, le père apparaît au garçon sous trois aspects différents : aimé en tant qu’idéal, haï en tant que rival et désiré en tant qu’objet sexuel. Dans ce dernier cas, non seulement le garçon considère son père comme un objet sexuel, mais il se propose également à lui, de la même manière que la mère, en tant qu’objet sexuel. Dans le cas de l’Œdipe féminin, l’émotion dominante n’est pas l’angoisse de castration, contrairement au garçon, mais l’envie du pénis. Le complexe de castration est une expérience psychique vécue inconsciemment par l’enfant vers l’âge de cinq ans, déterminante pour son identité sexuelle future. Chez les garçons, la fin du complexe de castration marque la fin du complexe d’Œdipe, tandis que chez les filles, elle conduit à la naissance du complexe d’Œdipe.

Après cette phase, l’enfant traverse une période de latence avant d’aborder le développement sexuel à l’adolescence. Selon la psychanalyse, les névroses peuvent être expliquées par une fixation à l’un de ces stades de l’enfance.

-

Fixation et régression

La fixation se produit lorsqu’un individu reste bloqué à un stade de développement psychologique, incapable de résoudre les conflits associés et de progresser vers le stade suivant. Les comportements et traits de personnalité liés à ce stade peuvent persister tout au long de la vie, même après que l’individu ait normalement dépassé ce stade. La régression, de son côté, désigne le retour à un stade antérieur en réponse au stress ou aux difficultés. Selon S. Freud, la régression peut être une réaction normale et adaptative, mais elle peut également signaler une fixation ou des problèmes pour faire face aux conflits actuels.

[1] Lebreton E., La Psy’Action : la psychanalyse du 21ème siècle, Edition Orient’Action, 2018.

[2] Le concept de transfert fera l’objet d’un autre article.

[3] Nasio J.-D., Introduction aux œuvres de Freud, Ferenczi, Groddeck, Klein, Winnicott, Dolto, Lacan, Rivages, 1994. 3,5%

[4] Nasio J.-D. parle également du point de vue « éthique » dans son livre Introduction aux œuvres de Freud, Ferenczi, Groddeck, Klein, Winnicott, Dolto, Lacan, Rivages, 1994.

[5] Freud S., L’interprétation des rêves, Ebox Éditions, 2013

[6] Freud S., Psychopathologie de la vie quotidienne, Payot, 2022

[7] Freud S., Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient, Essai folio, 1992

[8] Freud S., Névrose et psychose, Payot, 2013

[9] Freud S., L’interprétation des rêves, Ebox Éditions, 2013

[10] Freud S., Le moi et le ça, édition du Seuil, 2015

[11] Voir plus loin

[12] Freud S., Trois essais sur la théorie sexuelle, Payot, 2014

[13] Freud S., Au-delà du principe de plaisir, Payot, 2010

[14] Nasio J.-D., Introduction aux œuvres de Freud, Ferenczi, Groddeck, Klein, Winnicott, Dolto, Lacan, Rivages, 1994. 14,9%

[15] Voir 1er point du travail

[16] Freud S., Introduction à la psychanalyse, Payot, 2022

[17] Freud S., Totem et tabou, Payot, 2021

[18] Freud S., Trois essais sur la théorie sexuelle, Payot, 2014

[19] Nasio J-D, L’Œdipe, le concept le plus crucial de la psychanalyse, Payot, 2005 et 2012

[20] Nasio J.-D., Introduction aux œuvres de Freud, Ferenczi, Groddeck, Klein, Winnicott, Dolto, Lacan, Rivages, 1994. 17%